NexTOMOWEL STORIES

-

CONCEPT

コンセプト編

TOMOWEL流、新しい「未来の支え方」

二人の役員が語る、「支える」ビジネスの本質と未来。そして、TOMOWELのさらなる進化とは?

-

STORY01

まなび編

「まなび」で、企業の未来を支える!

インナーコミュニケーションを支えるために。企業に役立つ「新しいまなび」を開発するプロジェクト。

-

STORY02

カードマジック編

法人向けキャッシュレスの未来を支える!

TOMOWEL共同印刷の社内ベンチャー第1号は、「立て替え精算」を解決するソリューションビジネス。

-

STORY03

ヘルスケア編

企業のヘルスケアで、未来を支える!

なぜ印刷事業を行うTOMOWEL共同印刷が、企業の「健康経営」を支えるビジネスを展開するのか?

-

STORY04

公共サービス編

BPO+BPRで、自治体の未来を支える!

社会課題の解決を、自治体の「効率化」で支える。鍵となるのは、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。

-

STORY05

環境包材編

パッケージ技術で、未来を支える!

持続可能性を支える、「守る機能」と「やさしい素材」。そして、循環型社会の実現に必要な姿勢とは?

-

STORY06

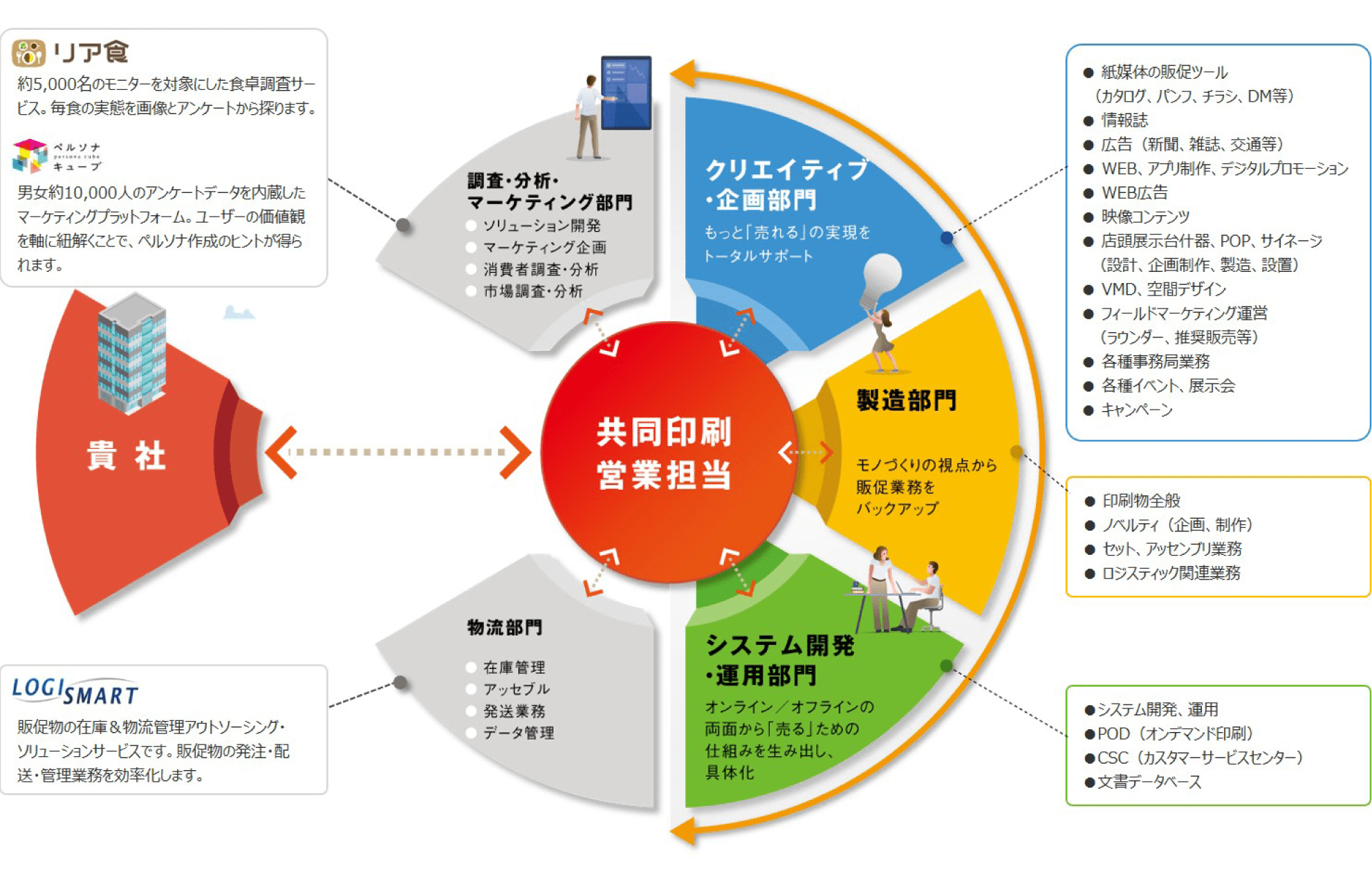

プロモーションメディア編

コミュニケーション設計の最適化で、

販売促進の未来を支える!デジタルも紙も。さまざまなメディアを融合することで、企業と消費者の「コミュニケーション」を支える。

-

STORY07

新素材開発編

新素材・新材料で、未来を支える!

印刷技術で、印刷物以外のものをつくる。この挑戦に必要なのは、意外な着眼点と「共に」の姿勢。